歯列矯正治療で歯を削る必要性について

歯列矯正を行う際には、1本1本の歯を削るという方法が選択される場合があります。

実際にはどのような場合に歯を削る必要性がでてくるのでしょうか?

ボーンハウジングという考え方

唇舌的あるいは頬舌的な歯槽骨の幅のことをボーンハウジングと言います。

歯槽骨について

顎骨(アゴの骨)には歯根部を収納する凹窩があり、これを歯槽突起とよびます。歯槽突起は歯槽を形成し、歯槽骨は歯槽を支持する上顎および下顎の一部であると定義されています。

歯槽の入り口を取り囲む自由縁を歯槽縁、隣接歯間の歯槽骨を槽間中隔とよびます。単根歯の歯槽は1個、多根歯では各歯根に応じて隆起した骨壁でそれぞれ隔てられているのでこのような骨の障壁を根間中隔とよびます。

歯列矯正治療は海綿骨の範囲内で!

歯槽を形成する骨は外側(口腔前庭側)および内側(口腔側)の皮質と歯槽壁と皮質骨の空間を満たしている海綿骨からなります。

歯列矯正を行う際には海綿骨の範囲内でおこなうべきであり、過度な唇舌あるいは頬舌的な移動は歯根尖が皮質骨に触れて歯根吸収を引き起こすことにもつながりますし、歯槽突起が吸収し歯肉退縮を引き起こすことにも繋がります。

つまり、歯列矯正治療において歯列を前方及び側方へ拡大する際には歯槽を越えないように十分注意する必要があるということです。

CTによる診断

最近ではCBCT(歯科用コーンビームCT)を撮影して歯槽骨の幅と歯根の位置を確認したうえで歯列矯正の治療計画を行う必要があると提唱している先生もいらっしゃいます。

歯を削る「ストリッピング」「IPR」という治療とは

歯を削る処置はストリッピングとよびますが、最近ではIPR(InterProximal Reduction)とよばれることも多いようです。歯と顎の大きさのディスクレパンシーの解消、上下顎の第一大臼歯及び犬歯咬合関係のⅠ級の確立のために歯の近心及び遠心の隣接面を削合する治療方法です。

アーチレングスディスクレパンシー -arch length discrepancy-

一側の第一大臼歯の近心面から他側の第一大臼歯の近心面間において歯が排列できる歯槽基底部の長さであるアベイラブルスペースと、片側の第二小臼歯から対側の第二小臼歯の歯冠近遠心幅径の総和であるリクワイアードスペースとの差を言います。

ディスクレパンシーが大きければそれだけ歯が排列できるスペースが少ないということを意味します。

ストリッピング、IPRはどのように行うのか

削合する量が0.3㍉以上場合にはこのようなダイヤモンドバーを用い高速回転で削合していきます。

削合する量が0.2㍉以内の場合にはこのようなダイヤモンドチップを用い低速回転で削合していきます。

削って良い量の基準とは

〇 Hudson(1956)、亀田(1985)によるストリッピングの基準

ストリッピングはデンタルX線写真を参考にして、隣接面エナメル質の約1/2まで削除可能であるとしている。

〇 Zachrisson(1975)のストリッピングの報告

歯の削除がエナメル質に限定されれば、歯髄や象牙質の組織学的変化は認められず、新たに露出したエナメル質は正常の表層エナメル質としての特性を有するようになると報告している。

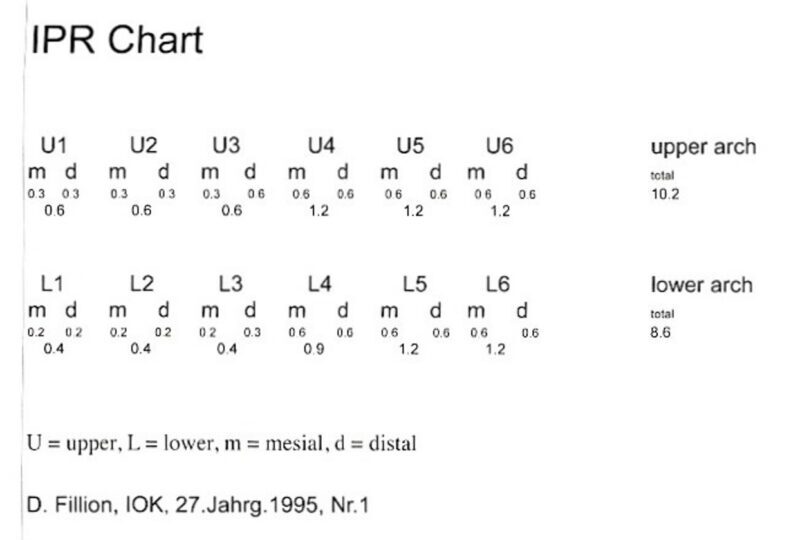

〇 D.FillionのIPRチャート(1995)

Fillionは1つの歯に存在するエナメル質の幅から導き出した可能なIPRの最大量をチャートで示している。

このチャートによれば以下を限界量としています

・下顎の切歯は0.2~0.3㍉まで

・上顎の切歯は0.3㍉まで

・下顎の犬歯の近心は0.2㍉、遠心は0.3㍉まで

・上顎の犬歯の近心は0.3㍉、遠心は0.6㍉まで

・小臼歯及び大臼歯は0.6㍉まで

ストリッピング、IPRのリスク

歯を削ることによってさまざまなリスクの可能性はありますが多くの文献で安全性が証明されています。

〇 ストリッピングを行った部位の再石灰化に関する文献

Brudevold F,Tehrain A,Bakhos Y

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Interoal mineralization of abraded dental enamel.

滑沢なエナメル質面の研磨は一時的に脱灰を引き起こすが、数分のうちに唾液の干渉作用がその部位を中和し、再石灰化プロセスによってう蝕に対して高い抵抗をもつ。

同研究により(研磨によって引き起こされる)初期段階における急速な再石灰化が、脱灰から歯を保護する強力なメカニズムになる。

J Dent Res,1982

〇 隣接面間の骨縁下ポケットの考察

Tal H.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Relationship between the interproximal distans of roots and the plevalence of interbony pockets.

隣接面間の距離が短くなるほど、骨縁下ポケットが生じる傾向は低くなり、その距離が大きくなるほど骨縁下ポケットが生じる傾向が高まる。

J periodontol,1984

〇 歯根間のスペースと骨欠損の考察

Heins PJ,Thomas RG,Newton JW

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

The relationship interradicular width and alveolar bone loss.

狭い歯根間においては、骨は非常に危険な状態にあることを示す所見はない。

歯根間のスペースが狭いよりも、広いほうが骨欠損が起こりやすい傾向にあることをデータは示している。

J periodontol,1988

〇 ストリッピングを行った部位のう蝕の発生率に関する文献

Crain G , Sheridan JJ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Susceptibility to caries and periodontal disease after posterior air-rotor strippinng .

608人を母集団とした研究で、ストリッピングを群と非ストリッピング群のう蝕の発生率に有意な差は見られなかった。

J clin orthod,1990

監修者

インビザラインカファルティ*医療法⼈きらめき理事⻑

アラインクチュールデンタルオフィス名古屋院院⻑

⽵内 敬輔 Keisuke Takeuchi

20年の矯正治療経験を持ち、インビザライン1,900症例を含む4,900症例(2022年5月現在)を手がけている。その経験の豊富さからインビザライン関連の講演を多数行なっており、日本だけでなく海外のドクターたちに対しインビザライン治療の教育をおこなっている。 *インビザラインカファルティとは インビザラインを⾏う先⽣⽅の指導を⾏うポジション (2022年3⽉現在国内22名)

同じ監修者の記事はこちら 詳しいドクターの紹介はこちら